Die Auflösung der Urgesellschaft bei den Franken

Die Franken in Gallien

Im Gebiet östlich des mittleren und unteren Rheins wohnten im 3. Und 4. Jahrhundert westgermanische Stämme, die Franken genannt wurden.

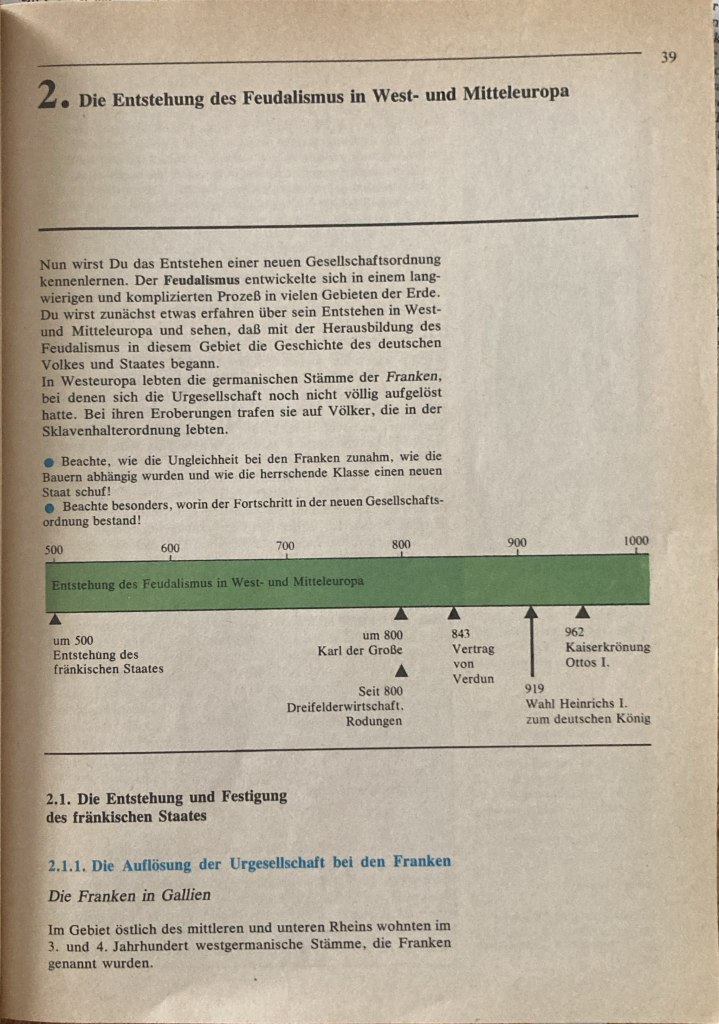

Bildquelle: Geschichtsbuch der DDR für die 6. Klasse, Stand 1982

Fränkischer Krieger, wie er nach der Beschreibung eines Geschichtsschreibers aussah „Einfach ist die Ausrüstung des Volkes und bedarf nicht vieler Werkmeister, sondern von denen selbst, welche sie tragen, kann leicht ausgebessert werden, was etwa zerbrochen ist. Panzer und Beinschienen kennen sie nicht, Die meisten gehen barhäuptig einher, wenige tragen einen Helm in der Schlacht. Brust und Rücken sind bis zu den Hüften unbedeckt. Beinkleider aus Leinwand oder Leder umschließen die Schenkel…An der Hüfte hängst das Schwert, an der Linken der Schild. Bogen, Schleudern und andere Waffen zum Fernkampfe haben sie nicht, aber ihre zweischneidigen Beile und Angonen sind von größter Wirksamkeit. Die Angonen sind Speere, die weder sehr groß, noch allzuklein sind, und die ebenso zum Wurfe wie im Handgemenge zum Stoße taugen. Sie sind fast ganz mit Eisen beschlagen, so dass der hölzerne Schaft kaum sichtbar ist.“

Entnommen aus dem Geschichtsbuch für die 6. Klasse, Stand 1982

Ständig waren sie bestrebt, neues Land für den Ackerbau zu gewinnen. Deshalb überfielen sie oft andere Völker. Der König eines fränkischen Stammes, Chlodwig, fiel mit seinen freien Kriegern in Gallien ein und besiegte im Jahre 486 den römischen Statthalter und sein Heer. Damit hatten die Franken die Reste der römischen Staatsmacht und zugleich die Sklavenhaltergesellschaft in Gallien beseitigt.

Bildquelle: Geschichtsbuch der DDR für die 6. Klasse, Stand 1982

Die Unterwerfung Galliens beschleunigte bei den Franken die Auflösung der Urgesellschaft. Jetzt nahmen sich die freien Bauern in Gallien Land. Sie siedelten sich nicht mehr in Sippengemeinschaften, in der die Verwandten beieinander wohnten, sondern in Dorfgemeinschaften an. Die Bauernkrieger erhielten Land zugeteilt. Sie bearbeiteten es selbstständig mit ihrer Familie. Allmählich wurde dieses Land zum Privateigentum des einzelnen fränkischen Bauern:

Er durfte es verkaufen, verschenken oder vererben. Nur Weide, Wald, Gewässer, auch Allmende genannt, blieben Gemeineigentum der Dorfbewohner. Während der langen Kriege hatten die fränkischen Stammesführer und Könige alle Entscheidungen ohne das Thing getroffen.

Die Stammesführer stärkten ihre Stellung weiter, indem sie sich große Teile des eroberten Landes als Eigentum nahmen. Sie bildeten Gefolgschaften (wie früher die Germanenstämme). Den Gefolgsleuten teilten sie Land zu. Die Stammesführer und die Gefolgsleute, die mehr Land als die freien Bauern und mehr Rechte besaßen, bildeten am Ende des 5. Jahrhunderts die adlige Oberschicht, kurz Adlige genannt. (Sie betrachteten sich als etwas Besseres: als edel oder adlig).

Die Gründung des fränkischen Staates

Der einflussreichste König war am Ende des 05. Jahrhunderts Chlodwig. Er stammte aus der Familie der Merowinger. Zu seinem hohen Ansehen hatten vor allem seine Siege über den römischen Statthalter in Gallien beigetragen. Chlodwig gelang es, die Führer der übrigen fränkischen Stämme zu beseitigen und selbst König aller Franken zu werden.

Bildquelle: Geschichtsbuch der DDR für die 6. Klasse, Stand 1982

Nachdem die Franken in Gallien den römischen Sklavenhalterstaat vernichtet hatten, brauchten die zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft einen eigenen Staat. Der fränkische Staat entstand um 500 unter Chlodwig. Der Staat der Franken hatte die Aufgabe, das eroberte Land zu sichern, die dort lebende Bevölkerung (vor allem die Kolonen und Unfreien) zu beherrschen, neue Eroberungen vorzunehmen und die freien fränkischen Bauern in die Abhängigkeit zu zwingen.

Die Franken übernahmen in Gallien das römische Gerichtswesen und die staatliche Münzprägung des römischen Sklavenhalterstaates. König Chlodwig stärkte seine Macht durch die Aneignung riesigen Grundbesitzes. Er stattete Angehörige seiner Gefolgschaft reich mit Land aus und ernannte sie – ebenso wie eine Reihe ehemaliger römischer Großgrundbesitzer- zu königlichen Beauftragten, zu Grafen. Sie erhielten verschiedene Gebiete des fränkischen Reiches zur Verwaltung: man nannte sie Grafschaften. Der fränkische Staat wurde zu einem Machtorgan des Adels. Nachdem nahezu ganz Gallien erobert war, wurden Feldzüge in Richtung Osten unternommen. Chlodwigs Söhne setzten die Eroberungen fort. Der fränkische Staat sehnte sich bald über weite Gebiete West- und Mitteleuropas aus. Friedrich Engels wertete den Staat als „eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch die andre“.

Bildquelle: Geschichtsbuch der DDR für die 6. Klasse, Stand 1982

Als die Franken unter Chlodwig Gallien überfielen, trafen sie auf die schon geschwächte römische Sklavenhaltergesellschaft. Da sie das eroberte Land beherrschen wollten, mussten sie einen neuen Staat aufbauen. Chlodwig nachte sich zum König der Franken und setzte Adlige als Grafen ein. Dadurch löste sich bei den Franken die Urgesellschaft schneller auf. Die freien Franken und Gallier wurden unterdrückt.

Die Festigung des fränkischen Staates

Die herrschende und die unterdrückte Klasse bei den Franken

Die Eroberung Galliens hatte für die Entwicklung der Ungleichheit bei den Franken und für die Festigung des fränkischen Staates weitreichende Folgen. Es bildete sich eine neue herrschende Klasse heraus, die sich allmählich zur Klasse der Feudalherren entwickelte. Ihre Macht beruhte auf gewaltigem Landbesitz, dem wichtigsten Produktionsmittel. Zur sich herausbildenden herrschenden Klasse gehörten:

-Der König mit dem größten Landbesitz.

-Fränkische Stammesführer, die sich das Land der geflohenen römischen Großgrundbesitzer aneigneten.

-Ehemalige römische Großgrundbesitzer, die dem fränkischen Adel ihre Dienste anboten und zur Zusammenarbeit mit ihm bereit waren. Sie zeigten den Franken, wie man Bauern ausbeutet.

-Der Dienstadel des Königs. Er wurde aus Gefolgsleuten des Königs gebildet. Es waren Grafen (die Grafschaften verwalteten), Heerführer (die neues Land eroberten und sicherten) und Gutsverwalter (der König konnte sein Land nicht allein verwalten). Sie leisteten also dem König Dienste.

Zugleich entstand allmählich die neue unterdrückte Klasse. Das waren diejenigen, die wenig oder kein Land besaßen. Dazu gehörten:

-Halbfreie, die ein winziges Stück Land besaßen, aber meist auf den Feldern der Adligen arbeiten mussten.

-Unfreie, die kein Land besaßen und auf den Gütern und Feldern für den Adel arbeiteten.

So bestand im fränkischen Staat ein Gegensatz zwischen dem Adel, der großen Grundbesitz hatte, und den Bauern sowie den Halb- und Unfreien. Die Macht der herrschenden Klasse nahm zu, die Gleichheit aller Freien in der Dorfgemeinschaft wurde schließlich endgültig beseitigt.

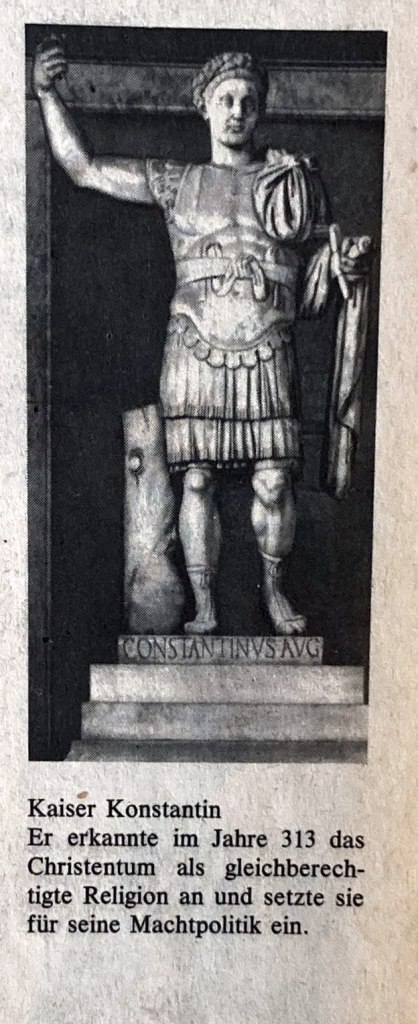

Chlodwigs Übertritt zum Christentum

Ein weiteres Ereignis, das zur Festigung des fränkischen Staates beitrug, war die Übernahme der christlichen Religion durch König Chlodwig. Er soll während eines Feldzuges gegen die Alamannen zusammen mit 3 000 seiner Krieger zum Christentum übergetreten sein. Was veranlasste ihn, diesen Schritt zu tun?

Die Bewohner Galliens waren Christen. Chlodwig hoffte, wie früher die römischen Kaiser, sie leichter in Gehorsam zu halten, wenn er auch Christ wurde. Die römischen Großgrundbesitzer, die nicht vor den Franken flohen, waren ebenfalls Christen. Mit seinem Übertritt zum Christentum konnten Chlodwig und der fränkische Adel sie leichter als Verbündete gewinnen. Die Kirche war – wie bereits im Römischen Reich- einer der größten Landeigentümer. Der König bekannte sich zur Kirche und verbündete sich mit ihr. Er schenkte ihr Land und vermehrte somit ihren Reichtum. Die christliche Kirche beeinflusste die Bevölkerung, die dem Beispiel des Königs sehr bald folgte und zum Christentum übertrat.

In der Bibel („Neues Testament“) steht:

„Ermahnung zum Gehorsam gegen die Obrigkeit…. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebet Gottes Ordnung… So gebet nun jedermann, was ihr schuldig seid: …Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.“

Bildquelle: Geschichtsbuch der DDR für die 6. Klasse, Stand 1982

Chlodwigs Übertritt zur Kirche festigte seine Macht und förderte die Entwicklung zur Klassengesellschaft im fränkischen Reich. Die christliche Kirche wurde – wie vorher im römischen Sklavenhalterstaat – zur Stütze des feudalen Staates.

Bildquelle: Geschichtsbuch der DDR für die 6. Klasse, Stand 1982

Chlodwig festigte den fränkischen Staat, der um 500 entstanden war. Zu der sich herausbildenden herrschenden Klasse gehörten der König, fränkische Stammesführer, ehemalige römische Großgrundbesitzer und der Dienstadel. Sie besaß das wichtigste Produktionsmittel, den Grund und Boden. Zugleich begann die Herausbildung der unterdrückten Klasse.

Der Eintritt Chlodwigs und des fränkischen Adels in die christliche Kirche trug zur weiteren Festigung des Staates bei. Die Kirche heiligte den fränkischen Staat wie zuvor den römischen.

Entnommen aus dem Geschichtsbuch der DDR für die 6. Klasse, Stand 1982, bearbeitet von Petra Reichel